L’écriture japonaise constitue l’un des systèmes graphiques les plus fascinants et complexes au monde, combinant harmonieusement tradition millénaire et modernité fonctionnelle. Cette richesse scripturale s’articule autour de deux grandes familles de caractères : les Kana et les Kanji , auxquels s’ajoute le système de romanisation Rōmaji . Contrairement aux alphabets occidentaux qui représentent des sons individuels, le japonais mélange syllabaires phonétiques et idéogrammes sémantiques dans une architecture unique. Cette coexistence tripartite reflète l’histoire linguistique du Japon, où les emprunts chinois se sont harmonisés avec les structures autochtones pour créer un système d’une sophistication remarquable.

Les systèmes d’écriture japonais : architecture des trois scripts fondamentaux

Le système d’écriture japonais moderne repose sur trois piliers distincts mais complémentaires, chacun remplissant des fonctions spécifiques dans la communication écrite. Cette tripartition unique au monde permet une expressivité et une nuance exceptionnelles, mais exige également une maîtrise progressive de chaque composante.

Hiragana : syllabaire phonétique pour les mots natifs japonais

Les Hiragana constituent le fondement phonétique de l’écriture japonaise, composés de 46 caractères de base aux formes arrondies et fluides. Chaque signe représente une syllabe complète, suivant le principe du syllabaire pur où consonnes et voyelles ne se dissocient jamais. Ce système trouve ses origines dans la simplification cursive des caractères chinois opérée par les femmes de la cour impériale au IXe siècle, d’où sa désignation historique d’ onnade ou « écriture féminine ».

L’utilisation contemporaine des Hiragana s’étend principalement aux mots d’origine purement japonaise, aux particules grammaticales essentielles ( wa , ga , wo ), ainsi qu’aux terminaisons flexionnelles des verbes et adjectifs. Ils servent également de guide phonétique sous forme de furigana lorsque des Kanji complexes nécessitent une aide à la lecture. Cette polyvalence fait des Hiragana l’alphabet prioritaire dans l’apprentissage, permettant théoriquement d’écrire l’intégralité de la langue japonaise.

Katakana : transcription des emprunts linguistiques et onomatopées

Les Katakana partagent le même inventaire syllabique que les Hiragana mais se distinguent par leurs formes angulaires et géométriques. Historiquement développés dans les monastères bouddhistes comme système d’annotation des textes chinois classiques, ils ont évolué vers une fonction de transcription spécialisée dans le japonais moderne.

Leur domaine d’application privilégié concerne les mots d’emprunt récents, principalement d’origine occidentale ( コンピューター konpyūtā pour « computer »), les noms propres étrangers, les onomatopées expressives dans les manga, et certains termes techniques ou scientifiques. Cette spécialisation graphique permet une identification immédiate du statut lexical des mots, facilitant la compréhension textuelle. Les Katakana marquent visuellement l’ouverture du japonais aux influences internationales, particulièrement flagrante depuis l’ère Meiji.

Kanji : idéogrammes sino-japonais et leur intégration moderne

Les Kanji représentent l’héritage idéographique chinois adapté aux spécificités linguistiques japonaises depuis le VIe siècle. Ces caractères véhiculent des concepts sémantiques complets plutôt que des sons purs, permettant une densité informationnelle remarquable. Le répertoire contemporain officiel compte 2136 caractères dans la liste des Jōyō Kanji , suffisants pour la lecture courante de 98% des publications.

Chaque Kanji peut posséder plusieurs lectures selon le contexte : les lectures ON-yomi d’origine chinoise et les lectures KUN-yomi autochtones japonaises. Cette dualité phonétique multiplie les possibilités expressives mais complique considérablement l’acquisition. Les Kanji dominent l’écriture des substantifs, des racines verbales et adjectivales, conférant au texte japonais sa densité conceptuelle caractéristique.

Rōmaji : romanisation latine dans les contextes internationaux

Le système Rōmaji transcrit les sons japonais en alphabet latin selon diverses conventions standardisées, principalement Hepburn et Kunrei. Bien qu’absent de l’écriture quotidienne des locuteurs natifs, ce système facilite l’apprentissage initial des apprenants étrangers et s’impose dans les contextes internationaux : signalétique touristique, adresses internet, documentation technique destinée à l’exportation.

Les Rōmaji permettent également la saisie informatique avant conversion automatique en caractères japonais, ainsi que l’indexation alphabétique dans les dictionnaires bilingues. Cependant, leur usage exclusif constitue un piège pédagogique majeur, masquant les subtilités phonétiques et l’architecture conceptuelle intrinsèque au système d’écriture japonais authentique.

Structure morphologique et phonétique des kana

L’organisation interne des syllabaires Kana révèle une logique phonétique rigoureuse héritée de l’analyse linguistique traditionnelle japonaise. Cette architecture systématique facilite l’apprentissage méthodique et la mémorisation durable des 46 caractères fondamentaux de chaque syllabaire.

Système gojūon : organisation matricielle des 50 sons de base

Le gojūon (« cinquante sons ») structure les Kana selon une matrice de dix colonnes consonantiques et cinq lignes vocaliques. Cette organisation traditionnelle, codifiée dans le poème didactique Iroha , reflète la phonologie japonaise classique où chaque consonne se combine systématiquement avec les cinq voyelles fondamentales /a/, /i/, /u/, /e/, /o/.

La première ligne, purement vocalique (a, i, u, e, o), établit le système vocalique de base. Les lignes suivantes introduient progressivement les consonnes : /k/, /s/, /t/, /n/, /h/, /m/, /y/, /r/, /w/, plus la consonne isolée /n/. Cette progression logique de la voyelle pure vers les structures syllabiques complexes guide naturellement l’acquisition phonétique et graphique des apprenants.

Diacritiques dakuten et handakuten : modifications phonétiques

Les signes diacritiques dakuten (゛) et handakuten (゜) transforment phonétiquement certains Kana de base pour exprimer les consonnes voisées et la fricative bilabiale. Ces marques, ajoutées en haut à droite des caractères, doublent efficacement l’inventaire syllabique sans créer de nouveaux signes.

Le dakuten sonorise les consonnes sourdes : /k/ devient /g/, /s/ devient /z/, /t/ devient /d/, /h/ devient /b/. Le handakuten , plus spécialisé, ne s’applique qu’à la série /h/ pour produire /p/. Cette économie graphique illustre l’ingéniosité du système Kana, maximisant l’expression phonétique avec un minimum de signes distincts. Les diacritiques s’appliquent identiquement aux Hiragana et Katakana, préservant la cohérence systémique.

Combinaisons yōon : diphtongues avec les semi-voyelles ya, yu, yo

Les yōon combinent certains Kana de la colonne /i/ avec les trois signes miniaturisés ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) pour former des diphtongues palatalisées. Cette contraction graphique transcrit fidèlement les groupes consonantiques /ky/, /sh/, /ch/, /ny/, /hy/, /my/, /ry/, /gy/, /zy/, /dy/, /by/, /py/.

La miniaturisation du second élément signale visuellement la fusion syllabique : きゃ (kya) se distingue clairement de きや (ki-ya) par la taille du ya final. Ces combinaisons enrichissent considérablement l’inventaire phonétique japonais, permettant la transcription précise de sons empruntés et l’expression de nuances articulatoires subtiles. Les yōon fonctionnent identiquement dans les deux syllabaires, maintenant la symétrie systémique.

Sokuon et chōon : notation des consonnes géminées et voyelles longues

Le sokuon (っ/ッ), version miniaturisée du caractère tsu , marque les consonnes géminées par redoublement de la consonne suivante. Cette pause glottale distinctive transforme phonétiquement et sémantiquement les mots : きて (kite, « venir ») versus きって (kitte, « timbre postal »).

Les voyelles longues ( chōon ) suivent des règles distinctes selon le syllabaire. En Hiragana, l’allongement reproduit la voyelle concernée ou utilise des conventions spécifiques (/e/ + /i/ ou /o/ + /u/). En Katakana, le trait d’allongement (ー) unifie graphiquement toutes les extensions vocaliques. Ces mécanismes phonétiques précis distinguent le japonais de nombreuses langues où la durée vocalique reste phonologiquement non pertinente.

Typologie et classification des caractères kanji

La complexité apparente des Kanji s’organise selon une taxonomie structurelle héritée de la tradition sinologique. Cette classification éclaire les mécanismes de formation des caractères et facilite leur analyse compositionnelle, révélant la logique interne de ce système idéographique millénaire.

Pictogrammes primitifs : représentations directes comme 木 (ki, arbre)

Les pictogrammes constituent la catégorie la plus intuitive des Kanji, représentant graphiquement des objets concrets du monde physique. Ces caractères primitifs, souvent monosyllabiques, dérivent directement de dessins schématisés progressivement stylisés au cours des siècles. L’évolution de 木 (arbre) illustre parfaitement cette transformation : du dessin réaliste d’un arbre aux traits géométrisés du caractère moderne.

Cette famille inclut les éléments fondamentaux de l’environnement humain : 人 (personne), 山 (montagne), 水 (eau), 火 (feu), 土 (terre), 月 (lune), 日 (soleil). Ces pictogrammes servent fréquemment de composants dans des caractères plus complexes, fonctionnant comme radicaux porteurs de sens. Leur apprentissage prioritaire établit les bases conceptuelles nécessaires à la compréhension des Kanji composés, créant des associations mnémotechniques durables.

Idéogrammes composés : assemblages conceptuels type 森 (mori, forêt)

Les idéogrammes composés combinent plusieurs pictogrammes pour exprimer des concepts abstraits ou complexes par synthèse graphique. Cette catégorie révèle la créativité conceptuelle des scribes anciens, établissant des relations sémantiques par juxtaposition spatiale des éléments constitutifs.

L’exemple paradigmatique 森 (forêt) répète trois fois le pictogramme 木 (arbre), suggérant visuellement la multiplicité végétale. De même, 明 (lumineux, clair) associe 日 (soleil) et 月 (lune), évoquant la clarté permanente. Ces assemblages respectent souvent une logique métaphorique : 休 (se reposer) montre une personne (人) appuyée contre un arbre (木), visualisant le concept de repos. Cette économie expressive maximise la charge sémantique avec un minimum de traits.

Idéophonogrammes : combinaisons sémantique-phonétique avec radicaux

Les idéophonogrammes représentent environ 80% des Kanji contemporains, combinant un élément sémantique (radical classificateur) et un élément phonétique (indicateur de prononciation). Cette structure bipartite optimise l’efficacité communicationnelle en guidant simultanément le sens et la lecture.

Le caractère 清 (pur, propre) illustre cette mécanique : le radical 水 (eau) situe sémantiquement le concept dans le domaine aquatique, tandis que 青 (bleu) indique la prononciation sei . Cette dualité fonctionnelle permet une prédictibilité relative des lectures ON-yomi, facilitant le déchiffrement de caractères inconnus. Les radicaux les plus fréquents (人, 水, 木, 心, 手) structurent de vastes familles lexicales cohérentes.

Emprunts sémantiques : détournements de sens des caractères originaux

Les emprunts sémantiques résultent de l’adaptation phonétique de caractères chinois pour transcrire des mots japonais homophones mais sémantiquement distincts. Ce procédé, nécessité par les différences lexicales entre chinois et japonais, créé des polysémies artificielles mais fonctionnelles.

Le caractère 来 illustre ce phénomène : originellement pictogramme du blé en chinois ancien, il fut emprunté pour sa valeur phonétique lai afin de transcrire le verbe japonais kuru (venir). Cette réattribution sémantique, bien qu’étymologiquement arbitraire, s’est lexicalisée durablement. Ces emprunts compliquent l’analyse étymologique mais enrichissent la polysémie caractéristique des Kanji japonais, où sens chinois originels et japonais coexistent souvent.

Lectures ON-yomi et KUN-yomi : dualité phonétique des kanji

La complexité phonétique des Kanji réside dans leur capacité à véhiculer plusieurs prononciations distinct

es, créant une richesse expressive unique mais complexifiant considérablement l’apprentissage. Cette dualité phonétique reflète l’histoire linguistique du Japon, où les apports chinois se sont superposés aux structures autochtones sans les remplacer.

On-yomi : pronunciations sino-japonaises héritées de la dynastie tang

Les lectures ON-yomi perpétuent les prononciations chinoises importées principalement durant les dynasties Sui et Tang (VIe-IXe siècles), période d’intense rayonnement culturel chinois. Ces prononciations fossilisées conservent des traits phonétiques du chinois médiéval aujourd’hui disparus, faisant du japonais un témoin précieux de l’évolution phonétique chinoise historique.

L’usage des ON-yomi privilégie les mots composés sino-japonais (jukugo), particulièrement dans les registres savants, administratifs et techniques. Ainsi, 水 se prononce sui dans 水道 (suidō, canalisation) ou 水平 (suihei, horizontal). Cette systématicité facilite la compréhension des néologismes techniques, où les combinaisons de Kanji suivent généralement les lectures chinoises. Les ON-yomi manifestent souvent des variations dialectales chinoises, expliquant pourquoi certains caractères possèdent plusieurs lectures sino-japonaises distinctes.

Kun-yomi : lectures autochtones japonaises pré-existantes

Les lectures KUN-yomi préservent le vocabulaire japonais ancestral antérieur à l’introduction des caractères chinois. Cette stratification linguistique révèle l’ingéniosité des scribes japonais, qui associèrent concepts sémantiques chinois et phonèmes autochtones pour maintenir l’identité linguistique nationale. Le même caractère 水 se lit mizu en KUN-yomi, conservant le terme japonais primitif pour « eau ».

Les KUN-yomi dominent l’expression des réalités quotidiennes, des émotions et des concepts culturellement spécifiques au Japon. Cette lecture privilégie les mots isolés et les contextes familiers : 人 (hito, personne), 心 (kokoro, cœur), 美しい (utsukushii, beau). L’apprentissage prioritaire des KUN-yomi permet une communication authentiquement japonaise, tandis que les ON-yomi ouvrent vers les registres cultivés et internationaux.

Nanori : lectures spécifiques pour les noms propres et toponymes

Les lectures Nanori constituent un troisième système phonétique réservé aux anthroponymes et toponymes japonais. Ces prononciations spécialisées échappent aux règles ON-KUN classiques, créant un espace linguistique distinctif pour l’identité nominative. Cette catégorie comprend des lectures archaïques préservées exclusivement dans l’onomastique.

L’exemple du caractère 美 illustre cette diversité : ON-yomi bi, KUN-yomi utsukushi, et nanori mi, yoshi, rei pour les prénoms féminins. Cette richesse phonétique reflète l’importance culturelle des noms propres, véhicules de sens symboliques et esthétiques. Les nanori compliquent la lecture des textes contemporains mais enrichissent l’expressivité anthroponymique, permettant des jeux phonético-sémantiques sophistiqués dans la nomination.

Ateji : assignations phonétiques arbitraires aux caractères

Les Ateji résultent d’assignations phonétiques délibérément arbitraires, privilégiant la transcription sonore au détriment de la cohérence sémantique. Ce procédé, particulièrement productif pour l’intégration de termes étrangers avant l’adoption généralisée des Katakana, crée des associations graphico-phonétiques artificielles mais lexicalisées.

L’exemple paradigmatique 寿司 (sushi) combine « longévité » et « administration » pour transcrire phonétiquement un terme culinaire sans rapport sémantique évident. De même, 珈琲 (kōhī, café) utilise des caractères évoquant des parures précieuses. Ces assignations, bien qu’étymologiquement fantaisistes, témoignent de la créativité linguistique japonaise et de la plasticité sémantique des Kanji dans leur adoption nippone.

Applications contextuelles et règles d’usage scriptural

La maîtrise du système d’écriture japonais exige la compréhension des conventions d’usage qui régissent l’alternance entre les trois scripts. Ces règles, codifiées par l’usage et parfois par les recommandations officielles, optimisent la lisibilité textuelle et facilitent la compréhension immédiate du statut lexical des mots. L’harmonisation visuelle des trois systèmes crée une esthétique scripturale unique, où chaque caractère porte des informations à la fois phonétiques, sémantiques et stylistiques.

Les textes contemporains japonais exploitent cette diversité graphique pour créer des effets de sens subtils : l’alternance entre Kanji et Hiragana module le registre de langue, tandis que l’insertion de Katakana signale l’innovation lexicale ou l’emprunt culturel. Cette sophistication scripturale dépasse la simple fonction communicative pour atteindre une dimension artistique, particulièrement manifeste dans la littérature et la publicité. Comment une phrase peut-elle véhiculer simultanément sens littéral, registre social et esthétique visuelle ?

La ponctuation japonaise s’adapte également à cette complexité : les furigana guident la lecture des Kanji rares, les okurigana en Hiragana complètent les radicaux verbaux en Kanji, créant une stratification graphique informative. Cette orchestration scriptural demande une expertise considérable mais offre une expressivité inégalée, expliquant la résistance japonaise aux tentatives de simplification alphabétique. L’écriture japonaise constitue ainsi un art total, fusionnant communication fonctionnelle et esthétique culturelle.

Apprentissage progressif : cursus kyōiku et jōyō kanji

L’acquisition du système d’écriture japonais suit une progression institutionnalisée reflétant la complexité croissante des caractères et leur fréquence d’usage sociale. Cette pédagogie officielle, codifiée par le ministère de l’Éducation japonais, structure l’apprentissage sur douze années scolaires selon des paliers de difficulté soigneusement calibrés. Les Kyōiku Kanji (caractères d’enseignement) couvrent les six premières années, tandis que les Jōyō Kanji (caractères d’usage courant) étendent le répertoire jusqu’au lycée.

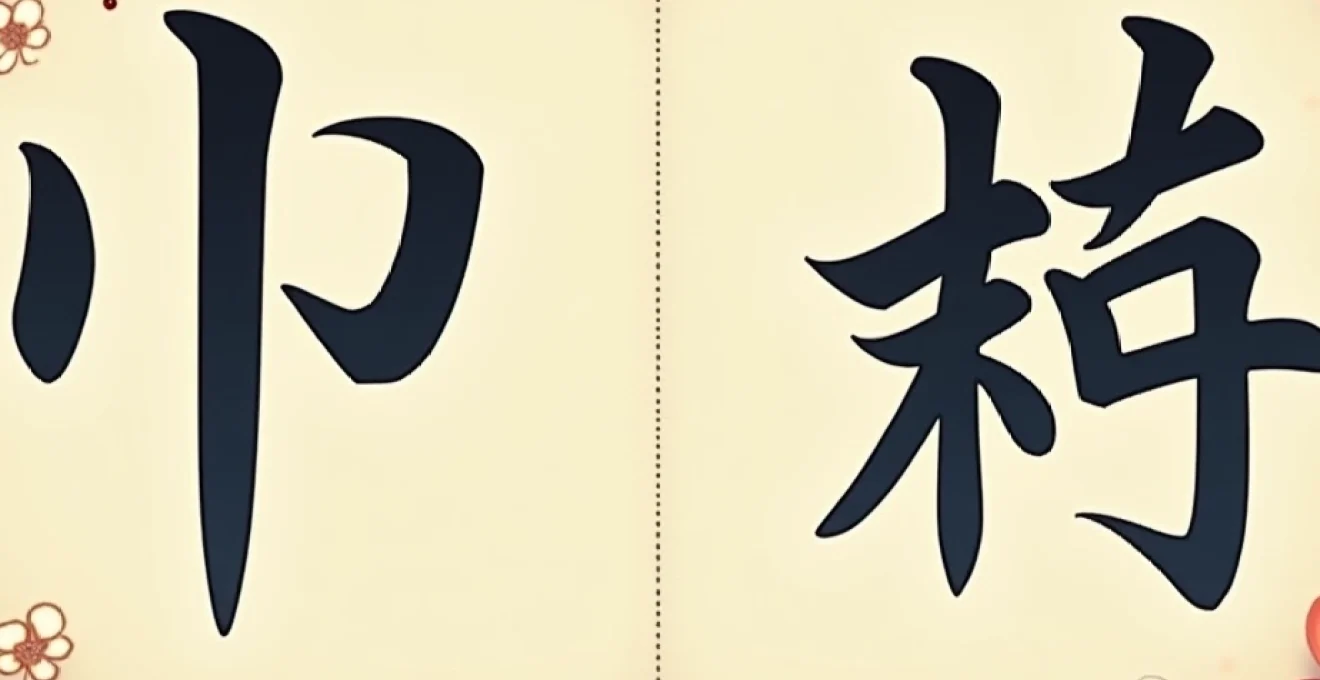

Cette stratification pédagogique commence par les pictogrammes les plus intuitifs : 一, 二, 三 (un, deux, trois) dès le CP, puis 人, 山, 川 (personne, montagne, rivière) révélant la logique représentative des Kanji. La progression privilégie la fréquence d’usage quotidien et la simplicité graphique, introduisant graduellement les concepts abstraits et les combinaisons complexes. Cette méthode respecte les capacités cognitives enfantines tout en construisant méthodiquement les fondements d’une littératie complète.

L’apprentissage adulte peut-il accélérer cette progression naturelle ? Les méthodes contemporaines exploitent la maturité cognitive pour enseigner simultanément plusieurs lectures d’un même caractère, créant des réseaux associatifs plus denses. L’usage d’applications numériques et de systèmes de répétition espacée optimise la mémorisation à long terme, tandis que l’immersion textuelle progressive familiarise avec les contextes d’usage réels. Cette approche intégrée combine rigueur systématique et pragmatisme communicationnel, préparant efficacement à la maîtrise scripturale complète du japonais contemporain.