Le sumo représente bien plus qu’un simple sport de combat au Japon : il constitue un véritable pilier culturel où se mêlent traditions séculaires, rituels shinto et performances athlétiques exceptionnelles. Cette discipline ancestrale attire chaque année des millions de spectateurs, tant locaux qu’étrangers, désireux de découvrir l’authenticité de cet art martial unique. Comprendre les codes, les règles et l’étiquette qui entourent les tournois de sumo permet d’apprécier pleinement cette expérience culturelle immersive. Les six tournois annuels organisés dans les grandes villes japonaises offrent aux visiteurs l’opportunité rare d’assister à des combats d’une intensité remarquable, où chaque geste revêt une signification profonde ancrée dans l’histoire nippone.

Règlementation et protocoles d’accès aux tournois de sumo au kokugikan et ryōgoku

L’accès aux tournois officiels de sumo nécessite une préparation minutieuse, particulièrement pour les compétitions organisées au légendaire Ryogoku Kokugikan de Tokyo. Cette arène historique, construite spécifiquement pour le sumo en 1909, impose des règles strictes que tout spectateur doit respecter. La capacité limitée de 11 098 places génère une forte demande, nécessitant souvent une réservation plusieurs mois à l’avance pour obtenir les meilleures catégories de places.

Système de billetterie sumo kyokai et catégories de places tamari-seki

La Japan Sumo Association gère un système de billetterie complexe qui privilégie différentes catégories de spectateurs. Les places tamari-seki, situées au plus près du dohyō, constituent l’expérience ultime mais restent extrêmement difficiles à obtenir. Ces sièges sur coussins, parfois appelés sunakaburi (littéralement « recouvert de sable »), permettent aux spectateurs de ressentir physiquement l’impact des chocs entre lutteurs. Le prix de ces places premium peut atteindre 50 000 yens, soit environ 280 euros, mais l’immersion culturelle qu’elles procurent justifie cet investissement pour les passionnés.

Les places tamari-seki offrent une proximité saisissante avec les rikishi, permettant d’entendre leurs respirations et de percevoir l’intensité de leur concentration avant chaque combat.

Contrôles de sécurité et interdictions spécifiques aux arènes de sumo

Les mesures de sécurité dans les tournois de sumo diffèrent sensiblement de celles appliquées dans d’autres événements sportifs. L’interdiction formelle faite aux femmes de pénétrer sur le dohyō, basée sur des croyances shinto traditionnelles, a généré des controversies récentes, notamment lors de l’incident d’avril 2018 où deux femmes secouristes furent éloignées malgré une situation d’urgence médicale. Cette règle ancestrale, bien que critiquée, demeure strictement appliquée et reflète l’attachement du sumo aux traditions séculaires.

Horaires des combats makuuchi et juryo selon le banzuke officiel

La programmation quotidienne des tournois suit un protocole immuable qui débute dès 8h00 avec les combats des débutants (mae-zumo) et culmine en fin d’après-midi avec les affrontements des divisions supérieures. Les combats de la division juryo démarrent vers 15h00, précédés de la cérémonie d’entrée (dohyō-iri) à 14h30. L’apogée de la journée survient avec les combats makuuchi à partir de 16h10, après la spectaculaire cérémonie d’entrée des yokozuna à 16h00. Cette organisation chronologique permet aux spectateurs d’adapter leur présence selon leurs préférences, certains privilégiant l’ambiance matinale plus détendue, d’autres préférant l’intensité des combats de haut niveau.

Code vestimentaire traditionnel pour les spectateurs étrangers

Contrairement aux idées reçues, aucun code vestimentaire strict n’est imposé aux spectateurs de sumo. Néanmoins, le respect des traditions japonaises encourage une tenue correcte et adaptée. Les vêtements confortables sont privilégiés, car les spectateurs passent de longues heures assis sur des coussins dans les places masu-seki. Les chaussures facilement amovibles constituent un choix judicieux, car il faut les retirer pour accéder à certaines catégories de places. L’élégance discrète reste la règle d’or : éviter les tenues excentriques ou révélatrices qui pourraient déranger l’atmosphère solennelle de l’événement.

Architecture du dohyō et positionnement optimal des spectateurs

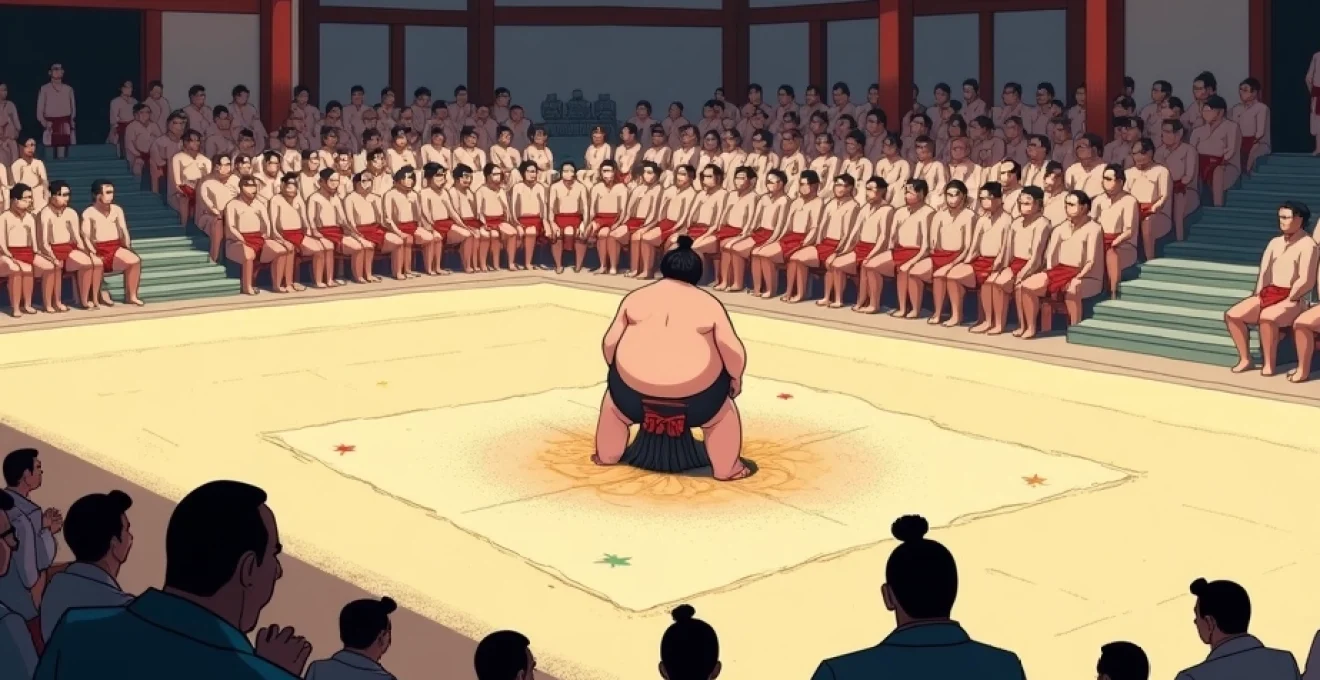

Le dohyō, ring sacré du sumo, constitue le cœur spirituel et technique de cette discipline millénaire. Sa conception obéit à des règles architecturales précises qui transcendent la simple fonctionnalité sportive pour intégrer des éléments symboliques profondément ancrés dans la culture shinto. Cette plate-forme circulaire, érigée sur une base carrée, reflète la cosmogonie japonaise où le cercle représente le ciel et le carré la terre. Comprendre cette architecture permet d’apprécier pleinement les subtilités visuelles et rituelles qui se déploient lors des combats.

Dimensions réglementaires du ring de sumo et matériaux du tawara

Le cercle de combat mesure précisément 4,55 mètres de diamètre, délimité par des balles de paille de riz appelées tawara. Ces seize balles, pesant chacune environ 60 kilogrammes, sont partiellement enterrées dans l’argile du dohyō et remplacées avant chaque tournoi. La surface de combat, composée d’argile mélangée à du sable fin, atteint une épaisseur de 60 centimètres et nécessite plusieurs jours de préparation minutieuse. Cette composition spécifique offre une adhérence optimale aux pieds des rikishi tout en amortissant leurs chutes.

Placement des gyōji et shinpan autour du dohyō carré

L’organisation spatiale autour du dohyō respecte une géométrie sacrée où chaque position revêt une signification particulière. Le gyōji (arbitre principal) se positionne traditionnellement face au nord, dirigeant les combats avec son éventail cérémoniel. Les cinq shinpan (juges) s’installent aux coins et sur les côtés du carré, vêtus de kimonos colorés selon leur rang hiérarchique. Cette disposition permet une surveillance optimale des combats tout en maintenant les codes esthétiques traditionnels. Les photographes officiels occupent des positions prédéfinies qui ne perturbent pas la sacralité de l’espace de combat.

Angles de vue depuis les places masu-seki et sajiki-seki

Le choix de l’emplacement spectateur influence considérablement la qualité de l’expérience visuelle. Les places situées du côté nord offrent la perspective optimale, car elles font face aux cérémonies des yokozuna et permettent d’observer les expressions des lutteurs pendant leurs rituels de concentration. Les places masu-seki, organisées en box de quatre personnes, procurent une intimité appréciable mais limitent parfois la mobilité. Les sajiki-seki (places en gradins) offrent une vue panoramique excellente, particulièrement depuis les premiers rangs, tout en permettant une liberté de mouvement supérieure.

Signification rituelle des poteaux shiroboshi et orientation cardinale

Quatre poteaux invisibles, appelés shiroboshi, marquent les points cardinaux autour du dohyō et supportent symboliquement le toit suspendu. Ces éléments spirituels, bien qu’imperceptibles au regard non averti, structurent l’espace sacré selon les principes feng shui adaptés à la culture japonaise. Les glands colorés suspendus aux angles du toit représentent les saisons : bleu pour le printemps, rouge pour l’été, blanc pour l’automne et noir pour l’hiver. Cette symbolique renforce la connexion entre les combats et les cycles naturels, inscrivant chaque tournoi dans une temporalité cosmique plus vaste.

Hiérarchie des rikishi et système de classement banzuke

Le système hiérarchique du sumo professionnel constitue l’une des structures de classement les plus sophistiquées du monde sportif. Le banzuke, document officiel publié avant chaque tournoi, établit méticuleusement le rang de chaque lutteur selon ses performances passées. Cette classification, qui détermine non seulement les adversaires mais aussi le prestige social et les revenus des rikishi, évolue après chaque compétition selon des critères rigoureux. Comprendre cette hiérarchie permet d’apprécier les enjeux stratégiques et psychologiques qui sous-tendent chaque combat, transformant chaque affrontement en véritable drame sportif.

Divisions makuuchi, juryo et makushita dans la compétition professionnelle

La division makuuchi, composée de 42 lutteurs maximum, représente l’élite absolue du sumo professionnel. Ces rikishi bénéficient du statut de sekitori et jouissent de privilèges considérables : salaires confortables, serviteurs personnels et logements individuels. La division juryo, échelon inférieur comptant 28 places, constitue le premier niveau professionnel où les lutteurs commencent à percevoir une rémunération régulière. La division makushita, avec ses 120 places, demeure semi-professionnelle : les lutteurs s’entraînent intensivement mais conservent un statut d’apprenti avec des conditions de vie spartiate dans les écuries.

Titres de yokozuna, ozeki et sekiwake dans le sumo moderne

Le titre de yokozuna constitue l’apogée de la carrière d’un rikishi, accordé à vie mais accompagné d’exigences de performance drastiques. Seuls 69 lutteurs ont obtenu cette distinction suprême en trois siècles d’histoire moderne du sumo. Les ozeki, champions en titre, doivent maintenir un niveau d’excellence constant sous peine de rétrogradation. Les sekiwake et komusubi, formant les rangs sanyaku, aspirent constamment à gravir l’échelle hiérarchique. Cette structure pyramidale génère une compétition féroce où chaque victoire peut transformer une carrière, tandis qu’une série de défaites peut précipiter une chute spectaculaire.

Reconnaissance des lutteurs étrangers célèbres comme hakuho et terunofuji

L’internationalisation récente du sumo a bouleversé les codes traditionnels, avec l’émergence de champions issus de Mongolie, de Bulgarie ou d’autres nations. Hakuho, yokozuna mongol légendaire, a dominé le sumo pendant plus d’une décennie avant sa retraite en 2021, établissant des records de victoires inégalés. Terunofuji, également mongol, incarne la résilience sportive après avoir surmonté de graves blessures pour reconquérir le titre suprême. Cette diversification culturelle enrichit la discipline tout en suscitant des débats sur la préservation des valeurs traditionnelles japonaises. Ces champions étrangers ont prouvé que l’excellence sumo transcende les frontières nationales, tout en respectant scrupuleusement les rituels ancestraux.

Évolution du classement entre les tournois honbasho

Le système de promotion et rétrogradation du sumo obéit à des règles mathématiques complexes qui prennent en compte non seulement le nombre de victoires mais aussi la qualité des adversaires vaincus. Un rikishi de division makuuchi doit obtenir au minimum huit victoires sur quinze combats (kachi-koshi) pour maintenir son rang. Les performances exceptionnelles permettent des promotions rapides, tandis que les contre-performances peuvent entraîner des chutes vertigineuses. Cette méritocratie implacable maintient un niveau de compétition élevé et garantit que seuls les meilleurs accèdent aux rangs supérieurs, préservant ainsi l’intégrité sportive de la discipline.

Rituels shinto et cérémonies traditionnelles du sumo

Les rituels shinto constituent l’âme véritable du sumo, transformant chaque combat en cérémonie religieuse où s’entrecroisent purification, respect des ancêtres et communion avec les forces naturelles. Ces pratiques ancestrales, transmises sans interruption depuis l’époque d’Edo, confèrent au sumo sa dimension spirituelle unique dans le paysage sportif mondial. La gestuelle codifiée des rikishi avant, pendant et après les combats ne relève pas du folklore mais exprime une cosmogonie complexe où chaque geste revêt une signification sacrée.

La cérémonie d’entrée des divisions constitue un spectacle grandiose qui précède les combats proprement dits. Les rikishi défilent en tenue d’apparat (kesho-mawashi), arborant des ceintures brodées d’une valeur souvent supérieure à 100 000 euros, offertes par leurs sponsors. Cette procession, appelée dohyō-iri, suit un protocole millénaire où chaque mouvement symbolise la connexion entre le monde terrestre et divin. Les yokozuna bénéficient d’une cérémonie particulière, exécutant des gestes rituels avec une corde sacrée (tsuna) qui les désigne comme intermédiaires entre les dieux et les hommes.

La purification par le sel constitue l’acte ritual le plus emblématique du sumo, chaque lutteur jetant une poignée de sel sur le dohyō pour chasser les esprits malveillants et sanctifier l’espace de combat.

Les gestes de purification précédant chaque combat obéissent à une chorégraphie précise héritée des danses sacrées shintoïstes. Les rikishi lèvent alternativement chaque jambe très haut avant de frapper violemment le sol, geste appelé shiko qui vise à écraser les démons souterrains. Ils battent ensuite des mains pour attirer l’attention des divinités, puis s’accroupissent face à face en posant les poings au sol, position qui marque leur disponibilité au combat. Ces rituels peuvent se répéter plusieurs fois avant le véritable affrontement, créant une tension dramatique croissante qui captive les spectateurs.

La cérémonie de l’arc (yumi-tori) clôt chaque journée de tournoi par une danse guerrière exécutée avec un arc traditionnel. Ce rituel, exclusivement réservé aux lutteurs de la division mak

uuchi, symbolise la victoire des forces du bien sur le mal. Cette performance artistique, d’une durée d’environ quinze minutes, requiert une maîtrise technique exceptionnelle et une connaissance approfondie des traditions guerrières ancestrales. Le danseur, généralement un rikishi de rang inférieur mais techniquement accompli, exécute des mouvements fluides qui racontent l’histoire mythique des premiers combats divins.

Les offrandes rituelles ponctuent également les grandes cérémonies, particulièrement lors des tournois du Nouvel An où des fruits, du saké et du riz sont présentés aux divinités. Ces présents, disposés selon un ordonnancement précis autour du dohyō, matérialisent la gratitude de la communauté sumo envers les forces spirituelles qui protègent les lutteurs. La bénédiction des nouveaux dohyō constitue un moment particulièrement solennel où des prêtres shinto consacrent l’argile et le sable qui accueilleront les combats, transformant cet espace sportif en véritable sanctuaire temporaire.

Techniques de combat kimarite et critères de victoire officiels

Le répertoire technique du sumo comprend officiellement 82 kimarite (techniques de victoire) codifiées par l’Association japonaise de sumo, chacune possédant sa propre appellation et ses critères d’exécution spécifiques. Cette richesse technique transforme chaque combat en démonstration d’art martial où la force brute se combine à la finesse tactique. Les rikishi passent des années à maîtriser ces techniques, développant des spécialisations personnelles qui deviennent leur signature distinctive sur le dohyō.

Les techniques de base se regroupent en plusieurs catégories fondamentales : les yorikiri (poussées vers l’extérieur du cercle), les uwatenage (projections par prise haute), les shitatenage (projections par prise basse) et les oshidashi (poussées directes). La technique yorikiri, la plus couramment observée, consiste à saisir la ceinture de l’adversaire et à le pousser inexorablement vers la limite du dohyō. Cette approche requiert une puissance physique considérable mais aussi une excellente lecture du déséquilibre adverse pour choisir le moment optimal de l’offensive finale.

Un combat de sumo se gagne autant par la stratégie et l’anticipation que par la force physique, chaque rikishi développant un style personnel basé sur ses aptitudes morphologiques et techniques.

Les critères de victoire demeurent d’une simplicité remarquable malgré la complexité technique : un lutteur perd dès qu’une partie de son corps autre que la plante des pieds touche le sol, ou dès qu’il sort du cercle sacré. Cette règle apparemment simple génère des situations litigieuses que les cinq juges shinpan doivent trancher en direct. Les ralentis vidéo, introduits récemment dans la tradition millénaire, permettent de résoudre les cas les plus délicats où les deux lutteurs semblent toucher simultanément le sol ou la limite.

L’interdiction de certaines techniques préserve l’intégrité physique des compétiteurs tout en maintenant l’esprit chevaleresque du sumo. Les coups de poing fermé, les attaques aux yeux, les torsions d’articulations et les saisies de cheveux constituent des fautes graves immédiatement sanctionnées. Cette limitation technique encourage le développement de méthodes de combat honorables qui privilégient la maîtrise technique sur la violence brute, inscrivant le sumo dans la lignée des arts martiaux traditionnels japonais.

L’analyse des statistiques révèle que 40% des victoires résultent de techniques de poussée (oshi-zumo), 35% de techniques de ceinture (yotsu-zumo) et 25% de techniques spéciales incluant les projections spectaculaires. Cette répartition équilibrée démontre la richesse tactique du sumo moderne, où aucun style de combat ne domine absolument. Les lutteurs les plus accomplis maîtrisent plusieurs registres techniques, adaptant leur approche selon les caractéristiques morphologiques et les habitudes de combat de leurs adversaires spécifiques.

Étiquette spectateur et traditions comportementales dans l’arène

L’assistance à un tournoi de sumo implique le respect de codes comportementaux stricts qui reflètent la solennité religieuse de l’événement. Les spectateurs japonais traditionalistes considèrent le sumo comme une cérémonie sacrée plutôt qu’un simple divertissement sportif, attitude qui influence l’atmosphère générale dans les arènes. Cette dimension spirituelle exige des visiteurs étrangers une adaptation comportementale qui enrichit considérablement leur expérience culturelle tout en témoignant de leur respect pour les traditions locales.

Le silence respectueux pendant les rituels de purification constitue la règle d’or absolue que tout spectateur doit observer. Contrairement aux sports occidentaux où les encouragements constants stimulent les athlètes, le sumo privilégie un recueillement contemplatif qui permet d’apprécier la dimension méditative des gestes rituels. Les applaudissements ne se déclenchent qu’après la conclusion officielle du combat, marquée par la désignation du vainqueur par le gyōji. Cette retenue collective crée une tension dramatique palpable qui amplifie l’impact émotionnel de chaque affrontement.

La consommation d’alcool et de nourriture pendant les tournois obéit également à des conventions particulières. Les bentō traditionnels et le saké constituent les refreshments privilégiés, consommés discrètement entre les combats sans perturber l’attention collective. Les places masu-seki permettent l’installation de pique-niques élaborés, transformant l’expérience en véritable banquet familial qui se déroule sur plusieurs heures. Cette convivialité alimentaire renforce les liens sociaux tout en respectant la sacralité de l’événement sportif.

Participer à un tournoi de sumo comme spectateur constitue une initiation privilégiée aux subtilités de l’étiquette japonaise, où chaque geste témoigne du respect mutuel et de l’harmonie collective.

La photographie pendant les combats nécessite une autorisation préalable et doit s’effectuer sans flash pour ne pas distraire les lutteurs. Les smartphones doivent rester silencieux, et les conversations téléphoniques sont proscrites à l’intérieur de l’enceinte. Cette discipline technologique, parfois déconcertante pour les visiteurs habitués à une interaction numérique constante, permet une immersion totale dans l’instant présent et favorise une appréciation authentique des performances athlétiques.

L’interaction avec les rikishi après leurs combats suit des protocoles précis qui varient selon leur rang hiérarchique. Les spectateurs peuvent solliciter des autographes auprès des lutteurs de divisions inférieures, mais doivent maintenir une distance respectueuse avec les champions de haut niveau. Cette hiérarchisation des contacts sociaux reflète la structure sociale traditionnelle japonaise et enseigne aux visiteurs étrangers les nuances de la déférence culturelle nippone.

Le départ de l’arène s’effectue progressivement selon un ordre tacite qui privilégie les spectateurs des places les plus éloignées, permettant aux détenteurs de places premium de savourer pleinement les derniers moments de la cérémonie de clôture. Cette organisation spontanée mais respectée démontre la capacité d’auto-régulation de la société japonaise et offre une leçon pratique de civisme collectif que les visiteurs étrangers apprécient généralement beaucoup.